what

we say

Pour le calcul des émissions de CO2 d'une campagne, chaque élément compte

12 May 2025

« Référentiel pour l’évaluation de l’empreinte carbone de la diffusion des campagnes publicitaires en TV » : c’est sous ce titre que l’Alliance [française] des Médias TV & Vidéo (ADMTV) vient de publier une plaquette très documentée. Son objectif : fournir une évaluation complète et robuste de l’empreinte carbone des campagnes diffusées en TV et BVOD (Broadcaster Video on Demand : les plateformes vidéo des éditeurs, comme RTL Play ou VRT Max en Belgique).

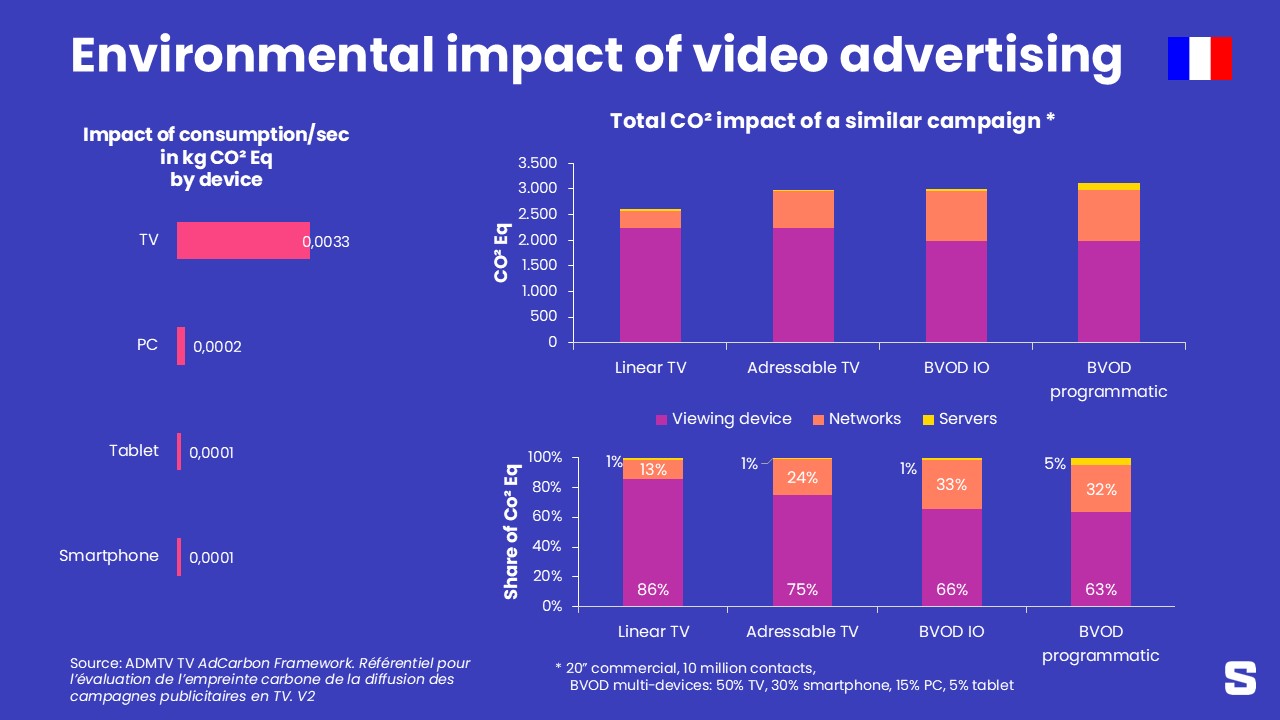

Les auteurs rappellent que l’empreinte carbone doit être envisagée globalement, tenant compte de l’ensemble du cycle de vie des terminaux et de tous les processus techniques mobilisés pour la diffusion d’une campagne de pub. Tout en se montrant très approfondi sur les données et l’analyse, ce "référentiel" s’avère aussi très concret. Il fournit ainsi une comparaison "like for like" (même durée de spot, même volume d’impressions) des émissions générées par quatre cas de campagne : télévision linéaire, TV adressable, BVOD en achat classique et BVOD en mode programmatique.

À chaque fois, le calcul d’équivalent CO2 est décomposé en trois éléments: consommation des terminaux, les "devices" sur lesquels s’affiche la campagne, celle des réseaux qui transportent les contenus et enfin celle des serveurs de données qui pilotent la diffusion.

Dans le premier cas, celui de la télévision linéaire, c’est l’affichage sur l’écran qui représente la plus grosse partie des émissions CO2. Pour les trois autres, cette proportion diminue sensiblement, tenant compte d’une part accrue d’échanges entre serveurs, de transmissions d’instructions entre réseaux et de modalités d’insertion (pre-roll/mid-roll ou TV adressable).

C’est le mode programmatique qui génère le plus d’activité et donc de rejet de CO2 du côté des serveurs. « En programmatique, une campagne identique aura un impact plus élevé du fait des échanges serveurs nécessaires pour appeler les différents vendeurs », notent les auteurs. C’est un des grands intérêts de l’approche : la diffusion d’une campagne publicitaire résulte de l’articulation d’une série de processus techniques dont chacun génère son quota d’émissions et où chaque appareil résulte d’un processus de fabrication et un cycle de vie potentiellement différent. C’est ainsi que l’appareil de télévision peut apparaître très gourmand en ressources : du fait de son grand écran, sa consommation par seconde d’utilisation est très nettement supérieure à celle des autres devices considérés.

Mais son lourd impact écologique s’amortit sur une durée de vie nettement plus longue que celles des autres terminaux : huit ans en moyenne, contre par exemple trois ans pour un smartphone. C’est cette vue globale qui permet de montrer qu’une campagne TV classique est (un peu) moins impactante pour l’environnement que d’autres modalités de diffusion.

Au-delà des calculs et d’une documentation visiblement approfondie, le Référentiel de l’ADMTV est aussi très concret : il affirme ainsi par exemple que les émissions d’une campagne TV telle qu’il les envisage équivaut à la fabrication de cinq lave-linges et celle de la campagne BVOD en programmatique à celle de 120 jeans. Concret jusqu’au bout…